実業界はなぜマイナス金利政策に否定的なのか

4月のロイター企業調査によると、日銀が導入したマイナス金利の拡大に8割近い企業が反対しており、導入自体が失敗との見方も目立つとのことです。

前月調査では、導入後間もないことからまだ影響が見通せず、反対の声は6割程度だったが、今月調査では厳しい見方が増加。「導入は失敗だったと思われる」(運輸)、「マイナス金利で改善されたものがない」(化学)、「効果が疑問視されている」(鉄鋼)などといった声が聞かれ、幅広い業種で導入自体への評価が芳しくない。

悪影響について、具体的には「設備投資拡大など景気浮揚には結びつかず、逆に運用収益減の悪影響がある」(食品)、「かえって貧富の差が拡大する」(紙・パルプ)、「金融機関の収益悪化が他の業界に思わぬ影響を及ぼす可能性」(運輸)などの弊害が挙げられている。また「預金金利がつかないことへの心理的悪影響は大きい」(サービス)、「将来に不安」(その他製造業)、「国民感覚とズレが大き過ぎる」(サービス)といったマインド面の影響を指摘する声も多い。

ロイター企業調査:マイナス金利拡大に反対8割、投資にも寄与せず ロイター 2016年 04月 21日 09:28 JST

日銀が鳴り物入りで始めたマイナス金利政策に対して、実業界からはほとんどポジティブな評価が得られていないのはなぜでしょうか。

シェイブテイルは、この日銀と実業界でのマイナス金利政策に対する評価の差に、企業の事業性評価が関係しているのではないかと考えています。

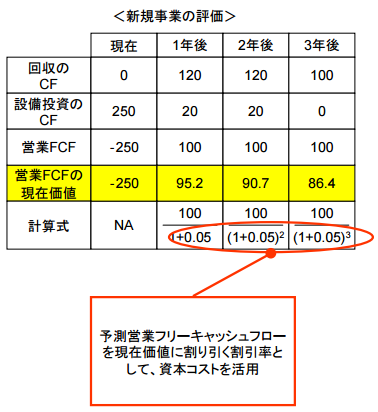

企業は一般的に、新規事業を開始する前に事業性評価をおこなうことが多く、この事業性評価にもいくつかの方法がありますが、「資本コスト」を算定して、この資本コストを使って割引キャシュフロー(DCF)法で事業採算性をみるといった方法は企業の実務者にもよく知られているところでしょう。*1 *2

「資本コスト」と「事業価値評価法」の詳細については末尾に引用した経済産業省レポートに譲るとしまして、ここで重要なのは、企業は事業価値評価に日銀が操作可能な長期金利を使っているわけではなく、それより大幅に高い「加重平均資本コスト」を使って事業価値評価をしているという点です。

日銀がマイナス金利政策を導入した現在、長期金利はゼロ以下にまで低下しました。 ところが、下のコラムのふたつ目に示すように、事業価値評価に使われる加重平均資本コストは5%程度あるいは末尾の経済産業省レポートに書かれているような2-3%程度に設定している企業が一般的でしょう。 *3

日銀のマイナス金融政策は負債のコストにはわずかながら好影響を与えることができても、それと自己資本コストを加えた加重平均資本コストにはほとんど影響がない、というわけです。

銀行からの貸し出しの実際をみても、日銀の金融政策により貸し出しが増えている業種はあるものの、それは金利自身が事業に支配的な影響がある不動産業界や、事業が政策上安定している医療福祉業界程度に限られ、運転資金などで本当に銀行から資金を借りたい中小零細企業については、貸し出す銀行側がリスクに慎重で、貸し出しは伸びていないという報告もあります。*4

日銀の金融緩和では、人々の期待に働きかけてデフレ脱却に向かう、というシナリオだった筈です。

冒頭のアンケート結果のように、人々はマイナス金利政策を実施しても、設備投資に大いに寄与するという企業はわずかに2%しかないという中で、日銀が今後マイナス金利政策を一層強化したとして、果たして今後プラスの結果が出てくると期待できるのでしょうか。

資本コストと事業性評価

資本コストの概念

企業が事業をおこなう資金には負債と自己資本があり、それぞれ

負債コストと自己資本コストがかかっている。

その結果企業の事業性評価には両コストの加重平均資本コスト(WACC)が

かかっていると考えられる。

事業性評価に使う割引キャシュフロー(DCF)法

投資に使われる投資CFを、営業フリーCFで回収するが、この際

将来予測される営業フリーCFは、資本コストで割り引いて考える。経済産業省レポート リスクリターンと資本コストより

世界で2番目に財政健全性指標が改善した国とは?

現在の日本は財政健全性指標(政府債務÷名目GDP✕100)が約250と、世界一悪い国として知られています。 もし財政健全性指標が改善されるならどれだけ経済運営が楽になるかわかりません。

次の図1は、2011−2015年の4年間で比較可能な36カ国で財政健全性指標がどれだけ改善/悪化したのかを調べたものです。

最も財政健全性指標が改善したのは、2011年に政府債務を踏み倒したアイスランドでした。日本は20位。3位、4位は均衡財政を憲法に定めたドイツとスイス。では2位は一体どこなのでしょうか。

世界で2番目に財政健全性指標が改善した国とは?

図1 財政健全性指標の改善/悪化度

IMFデータより筆者作図。数値は11−15年の4年間の平均変動率(%)。

プラスが悪化をマイナスが改善を示す。()内は比較可能な36カ国での改善度ランキング。

答えは実は日本なのです。

「え!? 日本は20位って書いてあるんじゃ?」と混乱されたことでしょう。

すみません。ちょっとインチキしてしまいました。

少し日本の条件を変えれば2位になる、ということです。

どういうことかといえば、日本の政府債務から日銀保有分を除けば、財政健全性指標の改善度は借金を踏み倒したアイスランドを含めても世界で2番めに良い、という結果になるのです。

日本の財政は事実上世界最高の改善度といえるのかもしれません。

図2は日本の財政健全性指標の推移をみたものです。グラフには単純に政府債務÷名目GDPで算出した財政健全性指標と、政府債務から日銀保有分を除いて算出した財政健全性指標の推移を示しています。

日本の財政健全性指標は日銀保有の政府債務を考慮すると大きく改善している

図2 日本の財政健全性指標推移

IMF資料と日銀資料より筆者作成

アベノミクスでは日銀がデフレ脱却手段として主に国債などを購入することでベースマネーを供給しました。

残念ながら3年以上にわたって大量のベースマネーを供給してもデフレ脱却は達成できていません。

ところが、この過程で日本の政府債務残高の3割近くを日銀が買い入れた結果、意図した結果ではないものの、日銀以外の主体が保有する政府債務は2011年をピークに減少に転じています。

日銀が保有する政府債務については、政府は事実上利払費が不要で、元本については無限に乗り換えが可能ですから、財政健全性指標の計算から外しても問題はないと考えられます。*1

これまでのアベノミクスは余りに金融政策に力点を置き過ぎて、デフレを招く緊縮財政とのセットでしたから、当初目的とした2年でのデフレ脱却は不可能でした。

しかし政府債務を日銀が買い上げることで世界最高水準での財政健全化は実現できています。

このように日本は財政健全化指数、政府債務÷名目GDPの分子縮小はすでに道筋ができたのですから、今後は分母の名目GDP拡大による財政健全化を目指して、緊縮財政から拡張財政に転換し、安倍首相が提唱する2020年に名目GDP600兆円達成に注力すべきでしょう。

金融政策と強力な財政政策の組み合わせなら、デフレを脱却しないわけがありません。

「拡張財政に転換すれば、財政健全性指標が悪化するのでは」ですって?

名目GDPが伸びればデフレ日本ではその3-4倍もの比率で税収が伸び、財政健全化に寄与しますし、必要があれば日銀が政府債務を買い入れればいいだけですよ。 これまでの黒田日銀のように。

安倍政権の理想を達成したギリシャの現在

日本についで財政健全性指標が悪いギリシャでは、2011年から15年の政府債務伸び率が世界一になりました。

ただし、世界一は世界一でも、世界で最も伸びが小さかったのです。

また2013年には日本が目指すプライマリーバランス均衡も達成しました。

そのギリシャの現状とはどのようなものでしょうか。

IMFのデータベースで比較可能な世界36カ国で、11年-15年の4年間での政府債務伸び率をみると、驚くべきことにギリシャは「財政健全性の優等生」に変貌していました。(図1)

ギリシャでは近年政府債務伸び率が世界一小さい

図1 政府債務伸び率ランキング

出所: IMF WEO Oct. 2015

比較可能な世界36カ国で、2011-2015年の4年間での政府債務年平均伸び率を算出

図は主要国だけだが、国名の後の数字は伸び率の小さい国ランキングの順位を示す

ギリシャでは2009年の政権交代時に多額の財政赤字が発覚し、その後国際通貨基金(IMF)、欧州連合(EU)、欧州中央銀行(ECB)からの融資と引き換えの緊縮財政が開始されました。

その結果ギリシャの基礎的財政収支、いわゆるプライマリーバランスは2009年の対GDP比-10%から2013年には+1%に改善しました。

ギリシャは安倍政権が骨太方針に掲げるプライマリーバランス均衡を既に実現しているのです。

ギリシャに多額の融資をしているドイツを上回る緊縮財政をしいて、プライマリーバランス均衡を達成したギリシャの経済状況はといえば…。

まず、プライマリーバランス均衡達成とともに、政府債務残高(ユーロベース)は増加が止まりました。(図2)

図2 ギリシャのPBバランスと政府債務(ユーロ建て)の関係

出所:図1に同じ、以下同

ところが、財政健全性指標つまり政府債務残高÷名目GDPの悪化は止まっていません。(図3)

図3 ギリシャのPBバランスと財政健全性指標の関係

ということは、ご推察の通り、名目GDPは大幅に悪化しています。(図4)

図4 ギリシャのPBバランスと名目GDPの関係

また、物価は急速にデフレ化しました。(図5)

図5 ギリシャのPBバランスと物価の関係

物価はここではGDPデフレーター

その他にも09年から15年の間にギリシャでは失業率が9%から26%に悪化し、一人あたり名目GDPは15%減少しています。

安倍政権は「骨太の方針」で2020年のプライマリーバランス均衡を目指しています。

しかし、現実にプライマリーバランス均衡を達成したとすれば、ギリシャが今体験しているような経済状態を自ら実現する、ということなのです。

プライマリーバランス均衡は現在の安倍政権では国民生活よりも重要な指標であるかのように国家目標化していますが、元々は2006年骨太方針の中での竹中平蔵元大臣の発案に過ぎませんでした。

ウィキペディアでプライマリーバランス(基礎的財政収支)を調べると、日本語では約2000字の記載があり、ドイツ語でも4500字ほどの詳しい記載があります。ところが、英語では600字程度の定義の記載のみ、他はアラビア語の定義のみ。

他の言語での記載は全くありません。

要するに、世界でプライマリーバランス均衡を気にしている国は竹中構造改革以後の日本と、ドイツ語圏およびドイツの銀行から多額の借金があるギリシャ位ということなのでしょう。

しかもこれを達成すれば、失業率二桁、厳しいデフレで財政健全性は悪化というような最悪な経済状態です。

安倍政権もそろそろ怪しい経済学者たちに鼻面を引き回されるのを止めにしないと、日本は世界一対外純資産を持ちながら世界最悪の経済状態になりかねません。

家計最終消費支出には消費税の影響は出ないのか

先日このブログで、「消費税を上げるたびに、家計の実質的な生活水準を示す消費水準指数が下方に屈曲してきた」という主旨のことを書きました。

これに対する反論のブログがありましたので、これについて書いてみたいと思います。

まず、シェイブテイルの意見がこちらです。

これまでの消費税0%、3%、5%、8%のトレンドと同じことが起きれば、消費税10%では実質的な生活水準は毎年3%ずつ下がっていくだろう、というのが結論でした。

一方、反論のブログはこちら。

曰く、

GDP統計の家計最終消費支出は増えている。1994年から2015年までは人口は最大で2.25%しか変わっていないので、家計最終消費支出を人口で割った数字で見ても、増加傾向は変わらない。しかし、消費水準指数は低下している。一人あたりの消費が増えているのに、世帯規模を調整した家計消費は減っている事になっている。二つの指標の傾向が合致しない。

あちらのブログの主旨を忖度すると

消費税が上がっていても、家計最終消費支出はマクロでは増えているではないか。

消費水準指数がトレンドとして下がっているのはよくわからないが統計上問題があるのではないのか。

だから消費税を上げても無問題である。

といったところでしょうか。

確かに同じ家計支出をみているはずなのに名目GDP算出の基礎にもなっている家計最終消費支出は増加トレンドで同じ家計支出に対して、1世帯当たりの実質消費と似ていますが、消費支出から世帯規模(人員)、1か月の日数及び物価水準の変動の影響を取り除いて計算した消費水準指数では減少トレンド、というのは一見矛盾のようでもあります。

この、”取り除かれた影響”の中に極めて影響が大きい因子があるのだろう、とおもっていましたら、himaginary氏より早速良い情報を提供してもらえました。

mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/12/dl/02-2.pdfによれば世帯数の増加が乖離の主因との由。

https://twitter.com/himaginary_/

himaginary氏引用URLの「平成24年版 労働経済の分析」のp161「世帯数の増加が消費の押し上げ要因となってきた」によれば、日本では人口増加を上回るスピードで世帯数増加が起きていて、これがマクロでの消費を押し上げているとのことです。

確かに核家族化や、高齢者の単身化が進めば、各家庭にひとつは必要な、冷蔵庫・テレビ・車などの耐久消費財の消費を中期的に押し上げる力になってきたのでしょう。

ただ、各個人の立場からみれば、使っている耐久消費財の数が増えているわけではなく、その意味で家計の人数増減を調整し、マクロの家計最終消費支出ではわかりにくい実質的生活水準を消費水準指数としてみえやすくしているのでしょう。

とはいえ、もしも家計最終消費支出では消費税の影響がないのであればそれはそれでひとつの論点といえるでしょう。

そこで、前回の消費水準指数とともに、家計最終消費支出(名目値)を使って、消費税増税の影響を再検討してみました。

消費税増税の影響は消費水準指数以上に家計最終消費支出にあらわれている

図 消費税率と消費水準指数・家計最終消費支出の伸び率との関係

出所:総務省統計局

消費税率0%時代(1985−1989年)、3%時代(89-93年)、

5%時代(97−01年)、そして8%時代(14−15年)について

2つの指標それぞれの年平均伸び率(%)を算出した

これによれば、消費税率アップの影響は、世帯数増加という潜在的プラス要因がある家計最終消費支出にも出ていて、出ているどころか、消費水準水準以上に大きな悪影響が見て取れます。

もしも安倍内閣が消費税率10%への増税を強行した場合、グラフのトレンドから考えると個人の実質生活水準のみならず、マクロでの家計最終消費支出もまたほぼ年率3%で縮み始めるでしょう。

蛇足ながら、消費税率アップの影響が3%と8%の時は軽めに、5%の時は重めに出ているのは、初めて消費税を導入した3%増税時には並行して物品税を廃止したため、実質的には3%消費税増税とはなっていなかった、また一昨年の8%増税時にはアベノミクスで異次元緩和を行った結果、円安を招き、インバウンド需要を惹起したこと、一方5%増税前後にはアジア通貨危機、ロシア危機など外部環境が悪い中、消費増税以外にも橋本改革と称する強力な需要抑制策をとったことも関係しているのかもしれません。

いずれにしても、これらの情報をしった上で消費税を8%維持もしくは10%に上げるのは、リーマン・ショック級の愚挙と思われます。

増税派黒田総裁にみていただきたい一枚の図

日銀の黒田総裁は3月23日の参院の財政金融委員会で、消費増税による経済への悪影響について「成長率への影響は減衰し、何年もは出ない」と述べました。

これは正しい認識といえるのでしょうか?

ここに黒田総裁にみていただきたい一枚の図があります。 それは消費水準指数です。(図1) この指数は、簡単にいえば、実質的な生活水準をみているといえるでしょう。*1

消費水準指数は消費税を上げるたびに下方に屈曲してきた

図1 消費水準指数の推移

出所:総務省統計局 消費水準指数(世帯人員分布調整済)※-二人以上の世帯(エクセル)

消費税は1989年に3%に、1997年に5%に、そして2014年に8%にそれぞれ引き上げられた。

図1をみると、消費税率が上がるたびに、消費水準指数の推移は下方に屈曲しています。 黒田総裁のいうような「成長率への影響は減衰し、何年もは出ない」状況ではありません。

そこでもう少し詳しく、消費税率0%時代、3%時代、5%時代、そして8%時代での消費水準指数の伸び率を調べてみました。(図2)

消費税率を上げるたびに消費水準指数の伸びが低下した

図2 消費税率と消費水準指数の伸びの関係

消費水準指数(図1)で、消費税率0%時代(1985−1989年)、3%時代(89-93年)、

5%時代(97−01年)、そして8%時代(14−15年)について消費指数の平均伸び率を算出した。

この相関関係が維持されるなら、消費税10%時代には

消費水準は毎年3%減になるだろう。

図2は消費税率と消費水準指数の伸びの相関関係を示しています。

これによれば、消費税の影響は増税単年で消えるようなものではなく、増税するたびに確実に国民の消費生活を蝕んでいることがわかります。 この関係が維持されるのであれば、消費税を10%に上げるならば、消費水準は毎年3%程度で縮小していくことでしょう。

最近、安倍内閣では消費税増税の先送りを模索しているという報道もちらほら出てきています。 SNSなどでもそれを支持する意見が多く見られます。

ただ、過去の消費水準指数の推移から考えると、このままの消費税8%で維持すれば問題がないとはいえず、この四半世紀続く国民生活の水準低下を止めるには消費税を廃止するなどもっと踏み込む必要があるのではないでしょうか。

黒田総裁は日本国債への信認低下を恐れて、消費税率増税に前向きのようです。 しかし日本国債の金利は10年ものでさえマイナスになるような昨今、国債の信認低下、つまり金利上昇がどれほど身に迫った危機だというのでしょう。

黒田総裁の言い分は「健康のためなら死んでもいい」と思い込む健康オタクに通ずるような倒錯、というのは言い過ぎでしょうか。

*1:消費水準指数は、1世帯当たりの実質消費と似ていますが、消費支出から世帯規模(人員)、1か月の日数及び物価水準の変動の影響を取り除いて計算した指数で、家計消費の面から世帯の生活水準をより的確に把握することができるとされています。

リーマン・ショックとは何だったのか

先週、ドイツ最大のドイツ銀行のCoCo債とよばれる銀行債の急落(利回り上昇)が報じられ、昨年後半からの米国利上げ、中国資源国経済減速とともに新たなリスクオフの流れにつながっています。

ただドイツ銀行以前にも、20世紀終盤あたりから現在にかけては、2001-2006年の欧米バブル期を除けば、数年ごとに金融危機が発生しています。

その中でもインパクトが強烈だったのが例のリーマン・ショックでした。

リーマン危機はあまりにも進展が速く、我々外部にいる人間には全体像が把握できないうちに世界経済を奈落の底に引きずり込んでしまいました。

現在もまた経済危機の初期局面にある可能性は小さくありませんので、今あらためてリーマン危機とは何だったのかを考えてみるのも悪くないでしょう。

1.危機発生以前

アジア通貨危機(97)、ロシア危機(98)は米国財務省のルービン長官、ラリー・サマーズ(当時、国際問題担当財務次官から副長官)、省内でラリー・サマーズから異例に目をかけられたガイトナー(ラリーをアシスト)らにより、FRBのグリーンスパン議長と連携し、彼らがIMFも実質コントロールすることにより、解決することができました。

その後は大きい経済危機に見舞われることもなく、グリーンスパン議長による低金利政策もあり、2001年から2006年は、サブプライムローンというこれまで住宅融資を受けられなかった所得層まで低金利融資を受けられる環境も作られて、住宅市場も大きく伸び活況を呈していました。

サブプライムローンが巨大化するにあたっては、ローンのリスクを証券化し再組成する金融手法がリスクを過小に見せていたことも寄与しました。

2003年にはルービン、ラリーらの推薦によりガイトナーはNY連銀総裁となります。

また2006年にはゴールドマン・サックスの会長兼CEOだったハンク・ポールソンが財務長官に就任しました。

2.危機の初期

2007年夏になると、サブプライムローン過剰債務を抱えた金融機関、例えばPNBパリバやドイツのIKBで流動性に問題が発生するようになりました。*1

この年にはカントリーワイド(8月18日)、ノーザン・ロック(英国、9月14日)、シティグループ(11月1日)と次々と金融危機が発生しますが、まだコントロール可能でした。

これらの一連の危機の下地を作ったグリーンスパンは、最も偉大なFRB議長と讃えられ、9月には「波乱の時代」という回顧録を出版しますが、皮肉なことに、本当に波乱の時代と呼ぶべきなのは出版以降すぐのことでした。*2

3.ベア・スターンズ危機

2008年3月10日、大手投資銀行ベア・スターンズが資金繰りに窮しているという噂が浮上しました。

これに対しバーナンキFRB議長(当時)らはベア・スターンズ救済の意志があったJPモルガンと共同してメイデンレーン有限会社という受け皿会社を設立し、JPモルガンが10億ドル、FRBが290億ドル拠出、同3月16日にはJPモルガンは最大でも10億ドルの損失までという条件でベア・スターンズを買収、危機を収束することができました。*3

さて、ここまででリーマン・ショックに対処したバーナンキFRB議長、ガイトナーNY連銀総裁、そしてポールソン財務長官らは精力的に個別の金融危機に対処し経験を蓄積し、ベア・スターンズに至って、受け皿会社を使った、救済民間企業のリスク限定手段も手に入れたのでした。

4.リーマン・ブラザーズ危機

2008年6月、ベア・スターンズより更に巨大な投資銀行、リーマン・ブラザーズが窮地にあることが顕在化しました。

この時ほぼ同時並行で、ファニーメイ・フレディマックという2つの住宅公社でも金融危機が顕在化し、ポールソンはその解決に奔走し同年9月4日には2社を公的管理下に置き、危機は収束に向かうかに見えました。

この9月、ポールソンは「リーマン危機に対しては公的資金を使う可能性はない」とリーマンの経営層、同社買収を検討する金融会社、そしてガイトナーなど危機対応チームにも繰り返し公言します。*4

…。しかし、公的資金を使わないという立場での交渉に、どういう利点があるにせよ、現実の公的政策としては理に合わないと思った。ベアー・スターンズへの干渉は、重大な難問に対してきちんと立案された解決策だった。ベアー・スターンズに対するJPモルガンとおなじ役割を演じて、リーマンを買収する会社を見つけたら、そのディールを成立させるために、私たちはある程度のリスクは引き受けなければならない。好き嫌いとは関係なく、そうするのが国にとって最善の利益になる。正常な時期なら、個々の会社の運命をあまり気にしてもしかたがない。しかし、巨大な危機のときには、システムの中核を保護する防御円陣や、火事を封じ込める防火帯を設けない限り、被害がひろがりやすい大手金融機関の清算を見過ごすべきではないだろう。そして、FRBにはそういう必要不可欠な防備を提供するだけのカがない。リーマンが破綻し、アメリカ政府が救済策はこれにて終了だと公表したら、まともな投資家は他の金融機関からも逃げ出すだろう。

救済はしないという交渉の姿勢はかまわないと思うが、そのためには、最後には民間の資金だけではパニックを鎮めることはできないということを理解していなければならない。

9月11日木曜日の夜、ベンとクリス・コックスSEC委員との電話会議で、公的資金は使わないという立場をハンクが強くくりかえしたとき、ハンクは本気でそういっているのではないかと、私は心配になりはじめた。「ミスター救済」と呼ばれるようになるのはごめんだし、ベアー・スターンズ式の解決策は二度と支持できないと、ハンクは宣言した。

ガイトナーは相当頻繁にポールソンと連携を取ってきた立場なのに、このありさま。

それまで、「ポールソンとは本心を打ち明ける仲」と語っていたバーナンキ議長に至っては、ポールソンからリーマンを見限るという意見がブラフなのか本心を明かしてもらうことなく、財務省は公的資金をリーマン救済に使う可能性はないという財務省からのリークを9月12日までの新聞記事で知ることになります。*6

ベア・スターンズとは異なり、政府が支援に乗り出さないと公表されてしまったリーマン・ブラザーズの株価は数日で暴落、いくつもの金融機関がリーマン救済を検討し、断念した後、最後までリーマン救済の意志があったメリル・リンチも、ハンクに公的資金投入はありえないと繰り返されて救済を断念、9月15日にリーマン・ブラザーズは破綻してしまいました。

5.リーマン破綻後

リーマン破綻後も、というよりリーマン破綻後こそ、ショック・激震が金融界のみならず世界経済全体を襲いました。

ところが、リーマンは破綻させたのに、巨大保険会社AIG、ワコビアなど後続の主だった金融機関はすべて財務省・FRBが救済に動いたのでした。

−−−−

こうしてみてきますと、危機に陥った数ある金融機関の中でリーマン・ブラザーズに対する当局の対応の異様さが際立っていることがわかります。

しかも一枚岩とも考えられた、バーナンキ・ガイトナーのFRBチームとポールソンの財務省とがリーマン・ブラザーズ対応に限って、全く逆の判断をしていたことも注目に値します。

この謎を考えるとき、ポールソンがリーマン・ブラザーズのライバル会社ゴールドマン・サックスの元経営者だったことを除けば、謎を解く鍵は見当たらないように思います。

その後、リーマン・ショックがGM破綻など一連の実体経済危機、失業率増加などウォール街以外の世界中に波及していくと、救済されたAIGなど金融機関のトップが1億ドルを超す退職金をもらってやめることなどが米国議会・国民の糾弾の対象となり、財務省だけでなくFRBも批判されて行きます。

ただ、改めて人材・ノウハウから見ればベア・スターンズ危機時点でリーマン・ショックは引き起こさずに済む条件がそろっていたと考えられますから、ポールソン独断によるリーマン・ブラザーズ強制破綻の異様性が際立ちます。

米国政権は、IMF・世界銀行といった「国際機関」や大学などのアカデミアだけでなく、ウォール街とも深い人的つながりをもち、スーパーエリートたちは「回転ドア」といわれるようにそれらの組織を行き来し、交流を深めます。

こうしたことについては、日本では似た例といっても、竹中平蔵氏が大学人から大臣となり、現在は事業会社の会長をしている程度であり、実際上、米国の回転ドアのようなものはなく、これが官僚の閉鎖性、大学人の現実に対する無知を助長し、経済人の政策関与を阻んでいるという考え方もできます。

ただ、リーマン・ショックの病理を考えると、この仕組みがもたらすプラスとマイナス、どちらが大きいのか、考えざるを得ません。

少なくとも四半期利益で巨額のボーナスが決定され後先を見ずにレバレッジを掛けた投機に成功したものが金融機関のトップにたち、更に米国ひいては世界経済を牛耳る、という現在の米国の政治制度が完全無欠でないことだけは確かでしょう。

現在の大統領予備選で民主党サンダース候補が大変善戦していることは、米国民特に若い人たちは、ウォール街のギャンブラーが自分たちの将来を決定できるような現在の米国の仕組みに否定的であるということなのではないでしょうか。

【参考書籍】

- 作者: ヘンリーポールソン,有賀裕子

- 出版社/メーカー: 日本経済新聞出版社

- 発売日: 2010/10/21

- メディア: 単行本

- クリック: 19回

- この商品を含むブログ (5件) を見る

危機と決断 (下) 前FRB議長ベン・バーナンキ回顧録

ガイトナー回顧録 ―金融危機の真相

ウォール街・財務省複合体と経済学第三の危機

少し前になりますが、週刊エコノミスト9月15日号に京大名誉教授の伊東光晴氏が「現実から遊離する経済学」と題する記事を寄稿しています。

その主旨は、現代の経済学は第三の危機に瀕しているというものです。

この主張自身はリーマン・ショック以降、現実の経済に対して何ら有効な処方箋を出せない現在の主流派経済学に対する批判として何人もの人々から指摘されていることではありますが、伊東氏は現代経済学の瀕する危機のメカニズムまで踏み込んでいます。 かいつまんで引用します。

話題になったトマ・ピケティのことです。彼はアメリカの経済学の現状を批判して歴史経済統計の世界に入り、先進国の不平等批判への道に進みました。アメリカの経済学の主流は、人間行動についての仮説の上に数理モデル──人によってはゲーム理論を用いた数理モデルを作り、展開し、次々に新しい定理を生むというもので、その仮説が、現実に照らして真であるかを問いません。

(中略)

1971年、ガルブレイスは、イギリスからジョーン・ロビンソンを招き、彼女は「経済学の第二の危機」と題する講演を行いました。世界大恐慌後の経済に対処できなかった新古典派経済学の「経済学の第一の危機」は、ケインズが乗り越えなければならないとしたのでした。私は、このガルブレイス、ジョーン・ロビンソンに次のことを加えたいと思います。アメリカの、そしてその受け売りである日本のミクロ経済学の理論は、ケインズが批判した新古典派以下であると。

(中略)ガルブレイスは、現にあるアメリカは巨大企業が支配する「産業国家」であるとし、社会に公正を求める「公正国家」による改革を求め続けました。それはニューディールからケネディに流れるガルブレイスの中にある理想主義です。しかし、アメリカの政治は、崇高な心を持つ道を歩みませんでした。民主党の大統領もガルブレイスには期待のもてない人たちでした。そしてもっと大きなことは、ガルブレイスがアメリカの現実と考えた「産業国家」は変質し、アメリカが「新金融国家」へと変わったことです。

それは1997年にコロンビア大学のバグワティー教授が指摘した「ウォール街・財務省複合体」であり、その実体は、投資銀行による財務省支配であり、それによる政府支配でした。ウォール街の出身者が財務省その他に入り、再びウォール街に戻る。両者の間には「回転ドア」があります。回転ドアを通って投資銀行に戻れば高給が待っており、政府機関に入っては、投資銀行の求めるものをアメリカ政府の求めるものとして世界に求めてきます。それが、自由化、民営化、規制緩和、政府補助金の削減など「ワシントンコンセンサス」と呼ばれるものです。経営者の高額所得は、産業国家よりも一段と進み、投資銀行の集めた資金は、長期固定化されることなく世界的に流動しています。

イギリスの国有企業は民営化され投資銀行に売られ、販売され経営に行き詰まりました。労働党党首ブレアは、アメリカの投資銀行から高給をもって迎えられたのです。

こうした動きから経済理論が遊離しているところに「経済学の第三の危機」があります。

かつて、1930年代当時の新古典派経済学が、多くの失業者を生むメカニズムを解明できず、ケインズが解決に当たった「経済学第一の危機」、1971年ガルブレイス、ジョーン・ロビンソンが指摘した、成長が続いて雇用が増えても、貧困や格差などの矛盾が無くならない状況を新しい古典派経済学・ニューケインジアンが解決できない「経済学第二の危機」がありました。第二の危機は今も継続中といえるでしょう。

そして現在、米国が世界経済の標準としているものが、実はウォール街・財務省複合体の意思であり、それを明確にした「ワシントンコンセンサス」であり、これに立脚したIMFや世界銀行などの組織があり、これらの連携し合った意思により経営者や投資家の所得は一層増えるのに、一般労働者の所得は削減され続けるといった状況に、現代主流派経済学は何ら対策を講じられない、もしくは利用される状況、つまり第三の危機に瀕しています。

伊東氏が指摘している、回転ドアを持ったウォール街・財務省複合体を体現した人々は例えば次の表のような経歴を持っています。

[ :W480]

:W480]

ウォール街・財務省複合体人脈の例

ポールソンは「ライバル」リーマン救済に公的資金を投入することは一顧だにしなかったとか。

またファニーメイ・フレディマックを政府管理下に置く計画をウォール街に漏らしたとも。

引用文中登場したブレア元英首相は、従来の社会民主主義路線に米国流新自由主義を加えた「第三の道」路線を主導した結果、格差是正に失敗するなどした結果、労働党は2010年には大敗を喫しました。

ただ、ブレア氏自身は2008年以降、JPモルガン ・チェース一行からだけでも1000万ポンド以上を受け取っているとか。

ワシントンコンセンサスと呼ばれる主張がどんなものかも一瞥しておきましょう。

1.財政赤字の是正

2.補助金カットなど財政支出の変更

3.税制改革

4.金利の自由化

5.競争力ある為替レート

6.貿易の自由化

7.直接投資の受け入れ促進

8.国営企業の民営化

9.規制緩和

10.所有権法の確立

これらは小泉-竹中「改革」で主張され、今の安倍政権にも当たり前のように引き継がれていることが殆どです。

一覧の中になる「税制改革」といっても、財政再建のための消費税増税といいつつ、同時に法人税を引き下げて大企業経営者や外国人が多数含まれる投資家に利益貢献していますが、マスコミでは法人税減税が財政再建に逆行するなどの記事は余りみられないことも、ウォール街・財務省複合体のための政策一覧と考えれば矛盾はないといえるでしょう。

経済学というのは本来経世済民のための学問であったはず。

それがジョーン・ロビンソンが指摘した「経済学を学ぶ目的は、経済理論に対する一連の受け売りの回答を得ることではなく、いかにして経済学者にだまされるのを回避するかを知ることである。」といった状況から、更に、ウォール街・財務省複合体のために積極的に利用される学問に劣化した状況から、本来の求められる姿を取り戻すのはいつのことなのでしょうか。